东盟技贸咨询服务--越南电子电气产品篇

据统计,2021年1—9月,我国对东盟进出口4.08万亿元,同比增长21.1%,东盟继续保持中国第一大贸易伙伴,其中越南与中国贸易额位居东盟国家首位。从产品类别上来看,2021年1—9月,我国出口机电产品9.15万亿元,增长23%,高出整体出口增速0.3个百分点,占出口总值的58.8%,机电产品为中国第一大出口产品。为更好服务进出口企业,共享发展红利,南宁海关将聚焦中国-东盟国家技术性贸易措施开展系列咨询服务工作。

问:我最近想出口一批微波炉和笔记本电脑到越南。想咨询一下越南相关的准入条件。

答:您好!越南对于电子电器产品的管制主要有四大方面。请看小黑板。

越南电子电器技贸措施概况

一、电气安全和电磁兼容CR认证制度

二、能效管理

三、有毒有害物质

四、通信设备管制

一、越南电子电器CR认证制度

越南电子电器认证的监管机构是越南科学与技术部(MOST)和越南标准质量局(STAMEQ)。

监管机构图

越南指定或认可的第三方认证机构有越南认证中心(QUACERT)以及越南质量保证和测试中心(QUATEST),其中QUATEST有三个。

越南电子电器CR认证制度包括强制性安全认证和电磁兼容强制认证两方面内容。

越南对13种电子电器产品实施强制性安全认证。请看图1。

(图1)

越南要求对7种电子电器产品实施电磁兼容强制认证。请看图2。

(图2)

越南电器安全技贸法规:《电子电器设备质量控制国家技术法规》(QCVN 4: 2009/BKHCN)、《关于实行电子电器设备安全国家技术法规》(21/2009/TT-BKHCN)、《强制性质量控制产品目录》(第50/2006/QD-TTg号决议)、《有关QCVN 4: 2009/BKHCN对电子电器产品认证过程适用性的批示》(第402/Q-TC号决议)。

越南电磁兼容技贸法规:《电子电器设备电磁兼容国家技术法规》(QCVN 9: 2012/BKHCN)、《关于实行家用及类似用途电子电器设备电磁兼容国家技术法规》(11/2012/TT-BKHCN)。

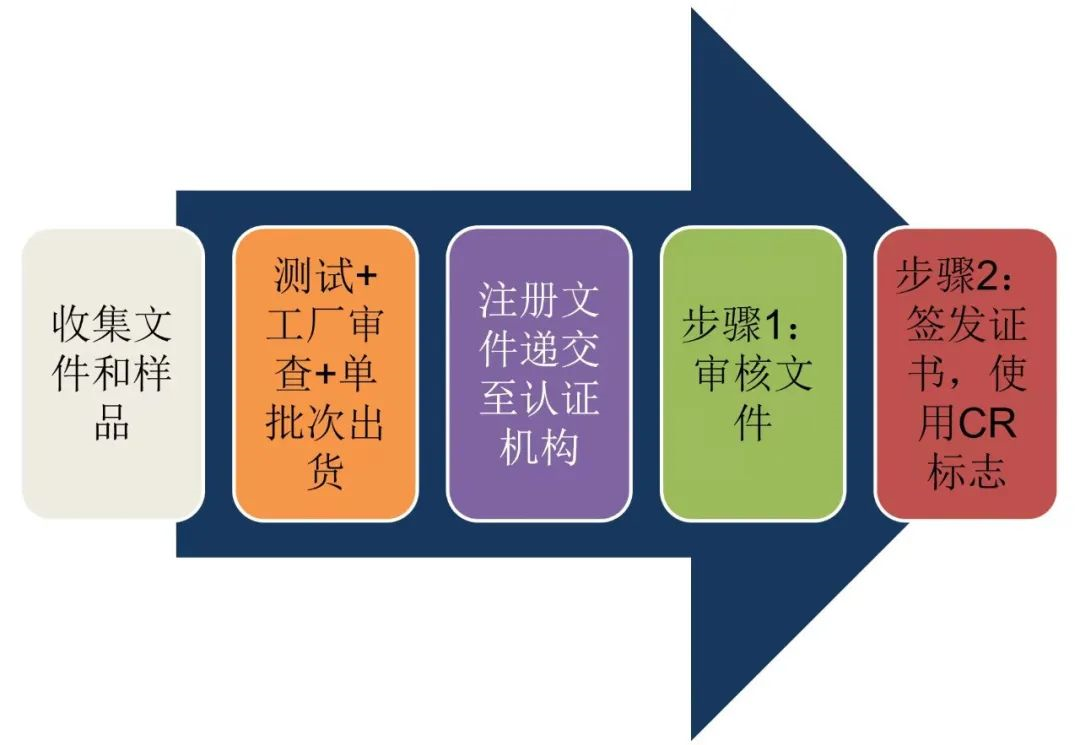

越南电子电器安全认证模式分为两种,即模式5和模式7。

对于当前稳定生产的产品,应采用模式5,即工厂审核→产品实验室测试→获得认证,证书有效期为3年;

对于新产品,应采用模式7,即批次产品安全认证→获得批次认证,证书有效期为3年。

(模式5认证流程图)

越南电子电器电磁兼容认证适用模式1,即产品实验室测试→获得EMC合格证书,有效期为3年。

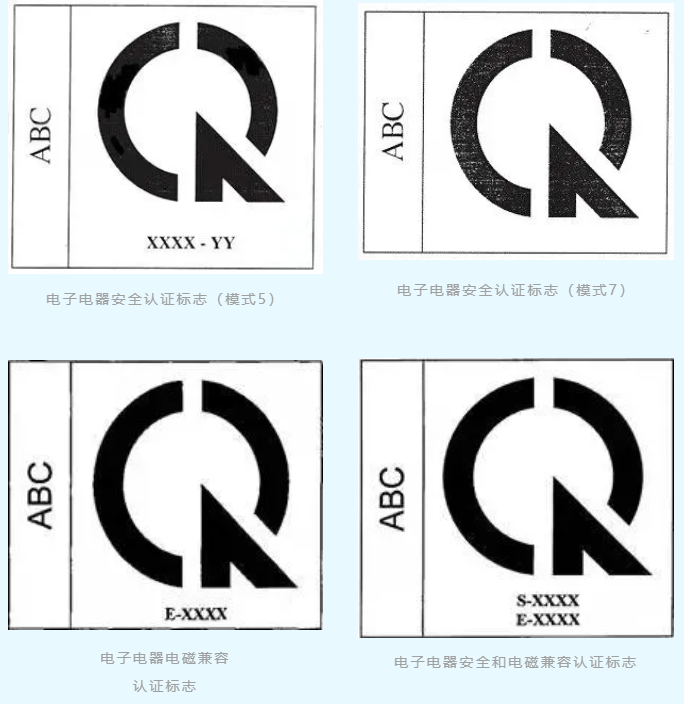

越南CR认证标志,请看下面四张图片。

二、越南电子电器的能效要求

越南能效标志认证是由越南国家工商经贸部(MOIT)颁布实施的强制性认证。

相关认证依据:2006年《79/2006/QD-TTg》、2016年36/2016/TT-BCT决议、2017年04/2017/QD TTG号决定等。

能效认证强制产品包括:空调、冰箱、洗衣机、电饭煲、风扇、电视机、荧光灯、荧光灯镇流器、蓄热器、太阳能热水器、LED灯具、储水式电热水器、笔记本电脑等20类产品。

为了加强环保节能,越南政府推行最低能效标准,其能效等级低于最低能效标准的电器产品将被禁止进口和生产。

越南实施最低能效标准的产品及所适用的标准

越南能效认证的标签,请看下面2张图片▼

三、有毒有害物质

越南政府对9种电子电气产品内所含有毒有害化学物质提出管制要求,分别为视听设备、自动贩卖机、各种工具、信息、通信和技术设备、大型家用电器、照明灯具、小型家用电器、体育设备和玩具。

其中,指令中限制的有害物质包括镉、六价铬、铅、汞以及对溴联苯(PBBs)和多溴联苯醚(PBDEs)两种溴化阻燃剂物质。根据规定,这六种物质中,除了镉含量限制为0.01%外,其他五种有害物质的含量不得超过0.1%。

相关技贸法规:2008年《化学品法》及《化学品法实施指南》、 2011年30/2011/TT-BCT号决议等。

四、越南通讯设备的市场准入要求

越南通讯设备的监管部门是越南资讯通讯部(MIC)。

越南对于通信产品的监管分为两个大类:

- 第一类产品是需要进行强制性合格认证和公告的产品;

- 第二类是需要进行强制性公告的产品。

第一类产品的测试只能在越南实验室进行;第二类产品的测试可在国外实验室进行。但由于中国和越南没有签署互认协议,所以没有中国的测试实验室。

据了解,越南境内第一类产品实验室可以开展第二类产品的测试。

温馨提示

在电子电器产品投放越南市场前,我国生产、进口和供应商应进行电器安全、电磁兼容、能效、有毒有害、通讯设备等合格认证,由指定认证机构颁发合格证书,产品加贴认证标志,确保我国电子电器产品符合越南市场准入要求。

来源:12360海关热线,供稿单位:海关总署国际检验检疫标准与技术法规研究中心(暨中华人民共和国WTO/TBT-SPS国家通报咨询中心)、南宁海关

热门推荐

热门推荐

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9

-

10

浙公网安备 33020902000078号

浙公网安备 33020902000078号